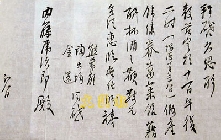

■《卫三畏家族文书》中的罗森的中文抄本。 (关西大学图书馆藏)

香港城市大学中国文化中心 林学忠

长久以来,中国是东亚地区的政治、经济和文化的中心。中国与邻近的地域政权,通过册封和朝贡构成上下从属不对等的封贡关系。在华夷秩序的理念下,中国皇帝册封周边地域统治者为王侯,各国王侯则定期向中国朝贡以示臣属。可以说,这是将原来中原天子与诸侯的君臣关系(即封建制)扩展延伸至中国皇帝与邻近地区统治者之间的关系上。当然,大多数时候中国并不对朝贡国进行实质支配,而是朝贡国上表向中国称臣,中国册封朝贡国君主,朝贡国奉中国正朔、向中国朝贡。因此,许多学者认为这种封贡关系属于仪式性的、名义性的,有别于近代西方的宗主国与殖民地之间的关系。

由于中国使用中文,中国向周边地区颁行的公文政令乃至一切典籍皆以汉字表记,加上初时日、韩、越南各国仍未有自己的文字系统,文化亦相对落后,因此无论是政治命令的传达还是文化的交流,都不能不以中文撰写,于是形成所谓「汉字文化圈」,意指曾经或还在使用汉字的地区。而且,在封贡架构下,各国政权不得不接受汉字和中国的典籍,并将之列入官僚任用的考核内容内。日本学者西(山+鸟)定生认为「汉字文化圈」的具体表现是:以汉字为传意媒介,以儒家为思想伦理的基础,以律令制为法政体制,以大乘佛教为宗教信仰等为共通的价值指标。在「汉字文化圈」内,精通汉字和中国典籍文化便成为东亚世界知识分子向上社会流动的必要条件。由于汉字不是拼音文字,而是主要以图形为基础的表意文字,因此使到中国的律令制度、思想文学、生活文化等,能够克服广阔的幅员,从中原传播到朝鲜、日本、越南等地,超越时代的限制,在二千年的漫长历史中,连结中国与周边世界的文化。各国臣民之间语言虽异,但仍可以用汉字笔谈沟通,打破语言的界限。以汉字为媒介的笔谈交往也主导着中国与周边地域的相互交涉,即便是近代欧美国家来到东亚世界,也是依靠通晓汉语的传教士担任翻译, 与中日韩等国进行交涉的。

去年11月中旬,著名的日本关西大学陶德民教授来到城市大学中国文化中心,一连三天为城大师生发表了三个富有启发性的精彩演讲,其中第一讲「罗森、吉田松阴与卫三畏 ──1854年美日交涉中的汉文媒介」,指出日本在对美开国(《日美亲善条约》)交涉档案中有不少是用「汉语」来写的。陶教授并以东亚的「拉丁语」来强调汉语在东亚世界内外交涉中所肩负的重要作用。

陶教授指出,美国的东印度舰队司令官培理(Matthew C. Perry, 1794-1858)将军在1853年及54年远征日本以前,因为美国没有懂日语的翻译,便在澳门雇用了通晓汉语并略懂日语的卫三畏(Samuel W. William, 1812-1884)为首席翻译,然后再在上海雇用一名荷兰翻译。另一方面,「汉文」一直是日本外交文书的主体,例如中世纪的日本外交文书便是由精通「汉文」和中国文化的佛教高僧来起草,近世以来,则由日本的最高学府昌平黉的世袭「林大学头」(校长)负责撰写。日美谈判过程中,日本幕府政府派过了昌平黉的第十代(林健)及第十一代(林炜)的「林大学头」作为首席谈判代表和翻译汉文版的美国总统国书。

另一方面,那些来华的传教士,尽管汉语口语水平很好,甚至能通晓中国经典,但大多无法以汉语撰写。因此,在条约谈判过程中,他们都得另外聘请中文老师代笔,以确保沟通无所阻碍。陶教授进一步说明,卫三畏在1853年及54年两次赴日期间,都有雇用中文老师为其秘书的。卫三畏在首任秘书病逝后(可能是因为吸食鸦片所致),第二次便雇用了广东人罗森。在日美交涉过程中,罗森高度参与了日美外交文件的撰写以及笔谈记录的工作。与此同时,由于罗森善于赋诗和书法,在个多月的留日期间,引起了一阵子扇面题词热,慕名请求罗森题词的官僚庶民非常多,经其题词的扇面达千柄以上。对于罗森在美日交涉中所起的重要作用,陶教授补充说,日本人曾赋诗云:

横滨相遇岂无因

和议皆安仰赖君

远方尽舌今朝会

幸观同文对语人

罗森以汉文翻译促成日美外交,以扇面题词回应日本人对汉中国文化的仰慕,日本人则以汉诗咏赞罗森其人其事。汉字和中文在东亚世界的传意沟通功能于此可见。

必须补充的是,当时的兰学(经荷兰传入的西方文化技术)已经无法满足日本的需要,因此,许多年轻武士及有识之士深感兰学的局限,认为必须前往英美学习最新、最先进的知识和军事技术,其中最有名的便是近代日本思想家吉田松阴(1830-1859)。由于日本幕府政府采取锁国政策,因此当时年仅25岁的吉田松阴只能靠偷渡到海外求学。1854年吉田与其弟子金子重辅(1831-1855)乘小艇欲偷偷爬到美国的军舰上去,并以中文解释其投靠原因(即〈第一次投夷书〉)。不过,由于《日美亲善条约》刚签订,很多细节仍未落实。因此,美方为了不妨碍美日外交,并没有答应吉田的「密航」要求。其后,吉田松阴因密谋偷渡出国而被捕,在狱中以一块木板写下出国未遂的哀叹(即所谓「第二次投夷书」),表达了其游历各国壮志未酬的内心郁闷。这封重要的文书,一直以来我们只能看到英译本,犹幸几年前陶德民教授在美国耶鲁大学的辛斯德林图书馆档案部所藏的《卫三畏家族文书》中找到了罗森的中文抄本(见图),让这件沉睡多年的重要历史文献重见天日,也让我们更真切地体会到「汉字文化圈」的重大意义。

最后要补记的是,吉田松阴偷渡时行囊中带走的书籍只4本,分别是《孝经》、《唐诗选掌故》、《和兰文典》和《译健》。各位读者,如果你将赴笈海外求学,你会随身携带哪几本书呢?

(本文及图片由城大中国文化中心提供)