我的表哥陈爱文 ——表形码与我国的语言学 潘德孚 我在北京拿起笔杆子的时候,已是个57岁的老头。这之前都在混饭吃,浪费自己的大好光阴。如果没有生活的压力,没有文革时期的疯狂,能让我多读一些书,我相信自己还可能做得更好一些。 我生就一种好胜的天性,总想做一些超过别人的事。我决定拿笔写文章,虽然觉得自己有困难,但一个信念支持着我:“现在全国还没有汉字编码的专家,而我能够成为第一个人。”当此之时,我觉得最重要的还是写一写对我的研究产生过重要影响的一些人,尤其是我的表哥陈爱文。 表哥这一生的贡献,我认为是他的表形码。表形码是一项文字工程,应属于汉文字学。但中国的汉字,没有单独的学科。据《现代汉语词典》释:文字学:语言学的一个部门。故从许慎开始的已有几千年历史的“汉字学”,变成了从属于还没有一百年历史的,还没有系统理论的汉语言学的一个部门。这种奇怪的颠倒,使文字学家陈爱文产生了曲折的生命历程。我作为他的表弟,他的成果的研究者,觉得应该记述这件事、这个人,让他能够留在我们的历史中。 陈爱文和表形码 表形码是一个汉字编码方案,它的设计者是陈爱文。陈爱文1954年考入北大,主攻语言文字。1957年被划为右派。1962年从北大毕业,就没有再上班工作,而专门从事文字研究。1985年设计出表形码,那是一个编码层出不穷,在同一水平上花样翻新的年代,而表形码的出现使这种情况完全改观。拿表形码与五笔字型作比较:从科学角度来看,表形码在天,五笔字型在地,根本无法相比。再拿陈爱文与王永民相比:前者负债累累,后者富甲一方,亦无法相比。表形码和陈爱文都是时代赋予的悲剧角色。知识经济时代的到来,证明了知识在历史与现代社会中的无量价值,而这两个悲剧却恰恰反映了中华文化中,在权力即真理的现实情况下,知识价值低下。我所说的“知识价值低下”,有二个例证:一是现在的大多数理论文章,不仅没有稿费,还必须交版面费,才可以得到刊载;二是陈爱文为出版他的书,卖掉了他的房子。如果没有钱,而能写出有价值的理论文章结果如何,只能作为尘埃在历史中消失。那么,知识经济时代对于我们中华民族,到底有什么意义? 汉字编码就是把汉字编为代码。这个概念的意思很明白:汉字是主体;代码是客体。主体无法随便加减,客体可任意变换,这才有了“万码奔腾”。“万码奔腾”是讥讽语言学界对汉字现代应用的失控。编码设计者绝大多数都不是语言学界的人,证明我国的语言学家醉心于汉字拼音化,不顾社会现实的需要了。汉字编码要研究的是汉字字形如何适应键盘应用的规律,而他们却在那里拼命吹嘘拼音输入。如果拼音输入真的适合键盘应用的话,中国人就不会如此苦苦追求形码了。古人说:“一字之要,坚如磐石;一义之出,灿若星辰。” 我们常常自我炫耀我国有五六千年的文化,我们的语言学界却不知道这种文化是自古至今所有中华民族生命的积累;我们知道这种文化是用汉字记录起来的,我们的语言学界却不知道汉字与这种文化属于同一生命的关系。六千年的汉字文化已经构筑成一个巨大的文化时空,我们的语言学家却认为他们可以把这棵汉字大树连根拔除。前一个世纪,多少人高喊汉字拼音化,可汉字纹丝未动,被改革的,却是文字改革委员会的这个牌子。这种现象可称之为逆淘汰。学术研究如果没有时空观念,其开始与结果必然相悖。以广时空观来看,凡是使用汉字的,无不可称之为汉字文化人。其一生无不是为积累汉字文化而付出。即使是最积极的汉字拼音化鼓吹者,都在使用汉字,从来没有从自己开始使用拼音文字。那么,这种空洞的叫喊,又有什么意义呢? 表形码出现的时候,全国已经将近500多个方案了,由支秉彝发始成立了中国中文信息学会,下设汉字编码专业委员会。我所知道的这个委员会的主任是郭冶方,新华社的主任高工,一个很厚道、很诚实的学者。1987年我们在杭州开表形码鉴定会是把他作为专家请到场的。当时他认为表形码的优点就是直接输入。直接输入的意思就是将汉字部件的形,与英文字母的形相对应,例如将“印”字分为两个部件,输入时击“E、P”两个键符。用笔画,或者用读音,就需要进行转换,叫做间接输入。每个字编为代码后都需要付出记忆,几千上万个字如果都是间接输入,记忆量就很大。所以,郭先生说的“直接输入”就等于见字识码,记忆量很少。根据我的研究,郭先生的意见只讲对了三分之一,而且这还不是主要部分。但是,在当时有这种认识已难能可贵,郭先生确不愧于编码委员会的主任。当我画成的汉字编码结构图解,还有一点疑惑没有解决,他看到后,却马上能指出来。由于时代和社会的影响,那时编码委员会的许多学者,只注重键盘应用和社会推广的面,而不顾编码中的学问。 从许慎制订部首检字法始,中国人就开始了以字形信息寻求汉字排序检索之路。从信息应用角度来看,部首检字只不过是利用汉字的部分信息检取汉字,等同于利用计算机代码检取汉字。急功近利使得许多人以为设计编码方案只是为了提供给计算机的输入,而不知每一个编码方案都是汉字现代应用的一次实践,通过这些实践,使汉字逐步接近现代应用的要求。从抽取笔画信息的笔画编码,发展为选取部分字形块的字根编码,到运用拆分得到全部字形信息的部件编码,中国人在短短的时间里实现了二千年里文字学家们日思夜想的汉字全部拆分,得到了它的部件清单。 表形码最大的贡献在于汉字的拆分,通过拆分得到一张汉字部件清单。根据它的原理能把每一个已知或未知的汉字拆为部件,并马上得到代码。这是中国人几千年来梦寐以求的,陈爱文实现了。清末文字学家王筠写了一本《文字蒙求》,在“序言”中说:“人之不识字也,病于不可分。苟能分一字为数字。则点画必不可缺,易学而难忘矣。”胡乔木1982年在文字改革委员会上说:“我们要尽可能使汉字成为一种‘拼形’的文字。这对于尽快实现汉字的信息化,将是一个重要的进步”,使汉字成为“拼形的文字”的意思就是使所有的汉字都能拆分为部件。可是那些为汉字拼音化付出一生心血的学者们听不进这句话。王筠认为只要汉字能完全拆分,就能使汉字“易学而难忘”,还实现了“点画必不可缺”,即消灭了错别字,统一了书写规范。而且,与此同时,实现了汉字的全字形排序和全民化的电脑输入。为什么说“全民化”?因为它能使不懂拼音,又缺乏记忆力的老年学会电脑输入短期速成。这就是说,表形码已经实现了自前世纪初提出的汉字现代化的全部要求。作家韶华在1989年就给陈爱文送了四个大字:“作家福音”。我的这一研究也说明陈爱文的表形码在文字学史上,具有划时代的意义。也证明其人非同一般的特异秉赋。 陈爱文的穿透性智慧 陈爱文和表嫂周静梓都是北京大学的右派, 1956年他写了一首《咏雪》的诗,写得很好,反右时被揭发为“反党言论”。我觉得这首诗不仅写得很有旋律,也很有见地: 你把污泥翻手变白,你宣布坎坷并不存在。 你的心肠也许不坏,要把大地打扮起来。 南北西东银白一片,土堆草丛不再碍眼。 统一是空前的统一,好看也着实好看。 可是人们并不领情,拿起铁铲叫你让路, 你掩盖了蹊径和水渎;你阻挡了前进的脚步。 大地在叹气喘息,要撕开你雪白的礼服, 恢复自己生命的面目:黑土、绿草、田塍、道路。 这是一首影射绝对统一的感怀之作,写得那么流畅。这首诗,他是在戴了右派帽子后回家告诉我的。我一听,觉得旋律很美,容易记忆,就一直记到今天。他写文章,流利而有文采,熟识他的人都很佩服他。社会像个大舞台,之所以珠光灿烂,异彩纷陈,就在于每一个人都在表现他的不同的个性。它却被一个统一的理念一下子卡死了。使人不得不想起:“北国风光,千里冰封,万里雪飘,望长城内外,惟余茫茫,大河上下,顿失滔滔。”果然,过了一年就开始反右,五十多万知识分子戴上右派帽子;再过二年,彭大将军在庐山会议上遭殃,又进行了反右倾。这两件大事后,全国人民真是“惟余茫茫”“顿失滔滔”了。 陈爱文天生创新的性格。在大学读书的时候,他发表语言方面的文章,已经不同凡响。1976年他写了一篇《文字改革的新道路》,设计了笔画音符。把声母、韵母用三角形、圆形、方形等代替,放在每一个笔画左右两头,看字就能拼音。当时我对文字一窍不通,觉得很有创意,就与他一起搞了七八个月。可是到处投稿都被退回,认为是“与党的文字工作方针有悖”,不能录用。可见那个时期,权力成了学术的太上皇,一帮子语言学界的官僚,牢牢地把持着。其余音,则至今还缭绕未绝。何以为证?1995年曾有几百个语言学界的权威及教授们,签名号召“声讨语言学界伪科学”。试问:天下哪有用人数多少来决定科学不科学的? 后来,陈爱文写成《让汉字发出声音来——汉字示音印刷字体》一书,1987年8月,由光明日报出版社出版。一个世纪以来汉字拼音化的宣传铺天盖地。上个世纪初,文化界许多著名人物例如鲁迅、郭沫若等,几乎一致认为汉字是落后的文字,一定要拼音化。在这种思潮下的陈爱文,想出这笔画音符,无疑是一项创举。我相信如果唐兰在世,一定马上举双手支持。可惜的是,语言学术界也搞起了大一统,只有拉丁化一家独鸣,而唐兰也因为“反对拉拼”被禁止发言了。 乐清电器的“开山祖师” 陈爱文学的是文科,与机械电子毫无关系。1968年为避文化大革命,他和蒋文钦(北大同学,也是右派)一起到乐清市的河头村,帮湖头前窑大队办电器配件厂。自己当技术员又兼供销员,使这个大队一下子富了起来。湖头前窑离柳市镇只有5公里路,办电器致富的榜样树起来后,柳市就亦步亦趋,也跟着富起来了。附近的白象镇、乐清城关镇都受到影响,于是全县办电器。现在的乐清市成为全国有名的电器生产城。大家都承认他是乐清电器的“开山祖师”。乐清现在富得流油,它的“祖师爷”却十分潦倒。我曾说他不会做生意。他却说:“我曾当过供销员,使河头赚了很多钱。”人人都喜欢怀旧,不知道时间是变化之母,留恋经验往往会使人跌大交。 当时的农村不比现在,农民都没出过门,什么都不懂。他做技术员还要兼供销员,管技术还要管生产,整天在厂里,一竿子到底。他自己根本没有学过电器制作,边做边学,边学边做。他所咀咒的大一统,给他这个外行的电器技术员带来了机遇。文革中的大破坏,使小商品供不应求,电器配件成急中之急。因为其他的东西可缓,而交通不可缓。他厂里生产的汽车电器小配件,质量当然不稳定,但全国各汽配公司都缺货,好坏不讲究,一下子订来很多合同,很快赚了钱。后来农民们也学会订合同,而且带着温州的海鲜去打通关节,各单位的供应部门全部披靡。 陈爱文卖了房子出版书 1986年他从法国回温,说自己发明了比原子弹更有价值的东西——表形符号编码(简称表形码),并打算出版一本有关的书。我支持他是义不容辞的。我的同屋邻居胡明华愿意将自己的一间新房子借给他住。这间新房子与我家的楼间为同一楼层,因此,吃饭在我家也非常方便。他的姨夫陈朱鹤替他联系了出版的单位叫学林出版社,还帮助他一起修改这本书稿,书名《汉字编码的理论与实践》,1986年8月出版。为了出版经费,他买掉了一座七八十平方米的房子。那时的房子不同于现在,只值2万元,仅够出版费用。他自己在外地,完全由我经手。现在想起来,实在可惜。为出版一本书卖掉房子的,我想这件事如果有吉尼斯记录,陈爱文也是在案的人物了。 1986年出书不同于现在。那时候审查很严格,没有写作的功底,是不容易通过的。当时,书印好后,我们还摆了几桌酒,请印刷厂的工人和有关的人一起庆贺。这不仅说明出书之难,也是为纪念这本书的价值。 此书提出了部件的定义,并对部件加以分类,这确实是一本好书。它标志着汉字编码的研制取得了阶段性的突破,把那些字根编码远远地甩在后面了。(关于部件的定义,1993年我在中央教育科学研究所主持“汉字形码方案研究”的课题时,发现它是研制方案的核心,不解决好就不可能有科学的设计。曾于6月28日专门为它开过一次学术研讨会。) 四通公司总工王辑志很欣赏表形码,认为它比五笔字型高一个层次。于是他的弟弟陈尚农与四通公司签了一个合同,编码附在四通的2401打字机上,每销出一台,可得专利费5元,可是不很顺利。四通公司执行总裁段永基不愿意付这笔钱。据说王永民的五笔字型反而销得很好,做成了芯片。四通还准备将王码的专利使用权卖断。王辑志则一直支持表形码,可也没解决办法,他只负责技术,生意大权在段永基手中。有一次,陈尚农到四通要钱,段认为表形码宣传不够,买不出去,无法给钱。陈尚农则认为从科学层面上看,表形码比王码要好得多。段断然地说:“我们要的是市场,不是科学!”我当时认为段这样说大错特错。像四通这样的高科技公司,怎么不要科学专讲金钱的?现在想想,段是对的,而我们错了。做生意必须讲利润;搞学问就得讲科学。我们曾有过这样一个时代:做生意的不讲利润而讲政治,做学问的不讲科学而讲政治,结果是经济衰败,科学倒退。 根据我的研究,我已把表形码改成“汉字拼形字母系统”,简称“拼形码”。“拼形码”能使中老年人三天内学会电脑汉字输入。为它,我于1994年出版《汉字要走出编码时代》(电子出版社),1995年写成《汉字部件简论》,1997年出版《汉字编码设计学》,现在又著《语文学林改错》(该书批驳了语言学界的两个重要论点:一是“语言先于文字”论;二是“文字是记录语言的书面符号”之说),所有这些著作,都源自表形码,源自陈爱文的《汉字编码的理论与实践》。可以认为,没有陈爱文的这本以一幢房子换来的书,就没有我所有的著作。这是一脉相承的——是他启发了我对汉字编码的研究,是他的智慧启迪了我文字研究的思路。 人生在世,谁都不知道自己以后怎么样。我根本想不到像我这样的文化底子,会走上汉字学术研究之路。而且,我认为我的研究,一定会对今后的语文研究产生重大的影响。有位朋友说:“我看了你的文章,觉得中国的语言学应该改写了。”也许有人认为我这样说太不谦虚。陆广莘(现代中医学家)说:“没有一门伟大的学科是靠谦卑的精神发现的。”不管人们是怎样说、怎样看的,我说出了我所认为的真理,也不在乎语言学界的承认。因为,中国文化本身就有严重的缺陷,学者们总是把权力当作真理,而我没有权力。学术研讨是为了探索科学原理,权力使用是为了维持社会安定。语言学家动辄“反对文字改革”、“反对国家语委”,扯虎皮作大旗,以权力来确定学术的是非。学术讨论哪有这个样子的?我的表哥陈爱文是个文字学家,他的头脑里可不会装这些臭东西。 《评王永民五笔字型》的命运 表形码没有好消息,我在家也很焦急,希望他快点成功。后来听说国家科委成果局发文向全国推广五笔字型,陈爱文、陈尚农、蒋文钦等到科委成果局提反对意见。科委干部认为“你说自己的编码比五笔字型好,要拿出文章来。”于是,陈爱文和蒋文钦花了几个月时间,写出了《评王永民五笔字型编码》,由北大出版社出版。陈爱文只会写文章做学问。他的朋友胡双宝在北大出版社工作,知道他的文笔,愿意帮他出版,讲好是自费印刷,出版社出一个书号,写好后即印刷。胡双宝大概跟社长打过招呼,却没有订合同,当即印好了一万本。还没有上《图书新书目》销售,就碰上汉字编码委员会开会。陈爱文在会上分送了300本。 王永民知道后,马上来了个《紧急照会》。此《照会》首先把自己吹了一通,说自己是“全国劳动模范”、“五一奖章获得者”等等,似乎批评了他的五笔字型就十恶不赦。《照会》说《评王》指出“王码认为字根不能有客观标准,只能由设计人‘精心筛选’,让用户去逐个记忆”、“王码拆字法对识字教育有一定程度的破坏性”……等,都是对他进行人身攻击。王永民还弄来一张新闻出版署的便条,要求立即封存。据说《人民日报》有个记者,也给出版社打电话进行威胁。社长害怕王永民的势力,就推说此书没有获得许可,是责任编辑擅自印刷出版的,表示愿意封存,并负担印刷费用。现在想想,这可能是个骗局。北大出版社将书运走后,《科技日报》刊出了一则消息,说陈爱文盗用书号搞非法出版物。湖南有个《发明者》的小报刊载了一篇《假批评,真玷污》的文章,攻击陈爱文“玷污了五笔字型”。 像王永民这样的人,才是真正做生意的。他知道什么时候演什么戏。这个时候,五笔字型正在向全国展开,如果上层此时转向,那他就完了。所以他使尽力气,不择手段压住表形码。《评五笔字型编码》所写的全部是学术问题,没有半点人身攻击。但在那个混乱时期,谁也说不清。与表形码相比,五笔字型显然极其低劣。当时温州侨厦公司经理金良澄觉得表形码确实好,愿意拿出十万元摆擂台,与五笔字型一比高下;云南大学的中文系副教授张在云,发现五笔字型对识字教育的损害,组织了学术研讨会请王永民去答辩。这两件事王都不敢答应。 陈爱文在与王永民的“斗法”中,软弱的性格暴露无遗。尽管他觉得自己的文章没有人身攻击,而且表形码确实比五笔字型好得多,却没有坚持展开还击。他喜好冥思苦想,不擅长交际应对,缺乏外交才能,不知道这个时候必须争取上层学术界的支持。虽然这些所谓的编码专家还不成其为专家,但造造声势也很要紧。(我之所以说上层学术界还没有专家,是因为其中有一些人尽管已经被公认,并接受了一些专业课题;或者接受了某些编码“发明”人的邀请,作为专家参加鉴定。)他们都还没有写出系统的研究理论,即使有一些论文,其中的许多概念亦似是而非。王永民则由于突然发财,更表现出生意人的机智。当此之时,需要硬碰硬了,陈爱文却掩旗歇鼓,认为王势大,吃他不下。 随着时间的推移,人们对汉字编码的认识逐渐提高。当他们悟到新闻出版总署的那张便条,虽然盖了印,却不是正式文件。再去新闻出版署问个究竟,那边也不承认了,说便条是不能作数的。假东西经受不起时间的考验。当时如果王永民若真的与陈爱文进行诉讼,王也是要输的。但出版社这时插上一杠子,以没有合同为名,一定要运回封存,又愿意承担费用,致使该书无法出版发行,造成汉字编码学术上的一次大损失。但是,此书打破了学术界认为汉字编码不能比较的囚禁,开创了学术界研究的空白,有很重要的历史价值和学术价值。陈爱文每篇文章都有开创性,这是我最佩服的。如果我出版《语文学林改错》,一定把该书作为附录,我相信历史会给出正确的评价的。 陈爱文的性格缺陷 但是,陈爱文做任何事都缺乏毅力,有开头没结果,不能系统地完成已经开创的事业。他很会动脑筋,想到的东西很多,就像一只很会生蛋的母鸡,光生而不会孵。即使能孵出来,也不会养。“生儿容易养儿难”。人人不是完人,人人都有性格的缺陷。正因为这样,要做一件比较大的事,都需要许多人密切协作,配合得好,才能成功。他既没有经商能力,也缺乏外交才能,如果表形码真的是一种商品,也会因为他的天生缺陷,经营必劳而无功。 我觉得一个人的成功与否,不仅受学识和见识的局限,更受性格局限。当我发现汉字编码有一个发展的过程后,写成《汉字编码的发展轨迹》(1993年刊于8期的《教育研究》)给他看。文章系统地论证了编码的发展过程,证明表形码比其他编码都高了一个层次。这本来是一件大好事,对他来说很有帮助的。他却没有认识这是编码理论研究上的突破。按我的文化水平,写这样的文章很吃力。如果有他的帮忙,就很轻松,可是他却没热情了。这时候的我最需要语言学家的支持。

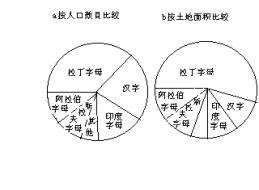

因为,我从研究编码始,发现语言学界对编码理论研究的冷漠态度后,就进一步追究原因,发现这是文字改革造成的结果。再研究文字改革,学习周有光的著作,终于理解原来是语言学界陷入了一个不能摆脱的结构性的困境。例如周先生的两本有名的著作《世界字母发展简史》和《世界语言发展史》中的最前面,就摆了两个比较图。一个是汉字与拉丁字母使用人口多少的比较图;一个是汉字与拉丁字母所占的土地面积比较图。周先生用这两个图表来证明使用拉丁字母是大势所趋,证明汉字一定要拉丁化。这两个图暴露了拉丁化权威理论上积非成是的荒谬、灵性的沙化,及其精神失节的景象。可是,此两书在语言学界备受赞赏。北师大语言学教授伍铁平还曾举此两个图做例子,证明汉字不是“国际性文字”。这样的教授,难道不会误人子弟?我发现这些毛病后,听说北师大有位副教授专门撰写反伪科学的著作,我给他指出了这些问题,他一声都不嗯了。 现在我把这两个比较图附于右,一以证明我这个语言学界的外行没有无的放矢;二则让读者也能明白汉字拉丁化的理论家,是怎样“创造”他们的理论的。这两个图中的错误在于:其一,拉丁字母不是文字,根本不能与汉字进行比较;其二,土地不能使用文字,这个比较图不能成立。像这样有明显错误的理论,为什么会受到许多语言学家的吹捧?也许有的读者认为这个问题与陈爱文表形码无关,叙述它有点离题。我的认识恰恰相反。表形码的不成功(这里我指的“成功”,不是讲经济,而是指社会应用)不仅仅只是陈爱文的经营能力问题,而是我国语言学整体方向的迷失。卞和刖足,不是那白璧是假的,而是楚王及其左右不识。因为语言学界的糊涂,专利权授予的失误,我害怕汉字部件清单的丢失。假设有人买下了这张清单,那谁也说不出给中华民族留下的是个什么样的后患。 陈爱文没看准和没发现我的文章开创的是汉字编码总体理论研究的新阶段,不是他与五笔字型的一比一。这样的一比一,会被别人误为意气从事。只有使建成的理论系统化,才能立于不败之地。后来我才想到他为毅力所局限,谁都要他不得。龙应台说,有多少见识,才能有多少胆识。可是,他却缺乏见识和胆识。他很想使编码变为有经济价值的商品,而却不知道时机和方法。也许长年累月精力和经济上的投入,使他滋长了急功近利的心态。不过,我可以保证,他绝不唯利是图,而是一个处处关心别人,毫不计较个人得失的好人。 我比他小几岁,自小就很敬重他。一是大家都说他聪明,写文章一挥而就;二是他为人厚道,经济利益不大计较,在任何时候,总在体现重义轻利的君子气度;三是待人总往好处想,即使人家已经对不起他,他还是嘘寒问暖。我在家亏得倾家荡产,计算共亏了17万元。1988年这么多的钱不是一个小数目,其中有他的五万元。那时候这笔钱,可以买两套房子呢!我到北京告诉他,他淡然地一笑,说:“不要紧,你就留北京帮我推广,赚了钱,不怕账还不了。”他是个理想主义者,很想赚到一大笔钱,能够用他的钱帮助需要帮助的人,而不是为了自己。他却不知道赚钱必须有做生意的才能。可是,他从来没有生意人的气质。过去,我对他的性格缺陷不了解,后来在一起多了,才逐渐知道。推广编码与做研究不同,既然把编码当作商品,做主持的就要考虑如何销售。他却从不考虑,整天坐在计算机前修改他的方案。这样做的结果是我们无法推广。 表形码失去了一个最好的机会 日后,我的研究认为,汉字编码本就不是商品。王永民赚到大钱是机遇。陈爱文却不知道时机已失,还是死抱着当宝贝。一个已经孵不出的蛋,再抱多久也是没有希望的。有一次,我们与珠海恒通置业公司谈好合作,由他们来推广和开发表形码。商量好成立一个专门的公司并聘请上海计算机公司姓马的经理来经营。马经理与我们在北京曾见过一面,后来不知为什么失去了联系。我的猜想是他似乎已经悟到编码很难经营。恒通的几个老板原来都是国家体制改革委员会里的参谋,很精明,大概在经济管理方面确实有一些能耐。“六四”事件后赵紫阳下了台,他们作鸟兽散。由于他们的地位和社会关系,办起了这个大公司,听说赚了很多钱,正想寻找一些有价值的东西进行投资。这应该是个机会。如果陈爱文知道自己没有经商的能力,能放心让他们去经营,表形码可能已经占全国大半江山。可是他不放心,一定要和我从珠海回京时路过上海找那个姓马的经理。如果说我们已经十分熟识,就有可能商量如何进行具体操作,至于可能不可能那是另外一码事。我反对他这样做。可是他固执己见。我们到上海找到马经理,其实也没有讲什么多的话,只是把恒通的打算告诉他。此行毫无意义,反而可能引起了恒通老板的怀疑。后来,恒通驻北京的负责人告诉我们,他们经过讨论,认为编码没商业价值,决定中止合作。 由于恒通合作的失败,陈爱文心理上的挫折使他感到希望的失落。这时他在上海遇到了张家港的李经理,犹如抓住了一根救命稻草,迫不及待地谈好合作并签了协议。我认为,汉字编码这样的东西,涉及的是文字应用,在五笔字型已经占领市场和上层学术界对编码的认识还处在朦胧状态的时候,只有大打大闹,才能推倒王码取而代之。我认为依靠张家港这样的小本小钱的公司是干不出来的。商人以获利为目的。绝大多数商人急功近利,从无长期打算,我不相信李经理有远见卓识。后来的事实证明了我的猜测。 这当然不怪李经理。他出身于小地方,文化水平不高,虽靠个人努力赚起了上百万,毕竟与做表形码这样的大生意,气魄上就不合适。一开始,他就想方设法排斥温州雨粟研究所除陈爱文以外的所有人员。他不知道这些人在数年的表形码推广活动中积累的推广经验和社会关系的价值之高,很难以金钱来衡量的。排斥了他们等于要从头做起,损失不仅是经济,而是经济无法计算的时间。 前年,我到上海见陈爱文,我问他有几个的部件为什么不能再拆,他讲不出道理。我与他开玩笑说:“我能讲出道理。这证明我是专家,而你不是。你只是方案的设计者。”理论研究不能换钱,却能换来方案的完善。我在1993年就说过:“汉字编码的使用,就是文字的使用,搞得好功利千秋,搞不好遗害万代。”至今我仍然坚信此话正确无误。这位李经理为了牢牢控制表形码,就请汉字编码委员会的“专家”替他修改,搞了一个新版本。其结果是所有的老客户都反映:“表形码机上怎么打不出来了?”花钱买麻烦,闹笑话,这就是“存心不良”的报应。我一点都不想否认李经理在推广表形码中所作的努力和建树。他曾经使表形码挂靠在Windows95版本下,这样就能给使用者带来方便。如果没有他努力宣传,Windows95当然不会轻易接受的。这个努力却因为他不知道什么人是专家,不懂得如何才能控制这个文字应用工程而失色——新版本无法适应老客户。表形码的最大优势不仅在于输入方便,易学难忘,而是拆分方便,还有正字功能。这些优势只有用久的客户才能够体会。所以,使老客户感到麻烦等于自残。 1993年6月,张家港召开爱文电脑公司成立大会,陈爱文来电话要我去参加。我认为表形码确实很有价值。我独立坚持研究到今天,为的是它的社会价值和历史价值,而不是经济价值。“文章千古事,得失寸心知”此之谓也。大会后小组议论,他们兄弟俩都说表形码的价值是个天文数字,意思是可以赚无数的钱。因此,我给他们拨了冷水。我说:“汉字编码是一文不值的东西。”我已经发现汉字编码给予专利权实际是个错误,因而写成《汉字编码不应授予专利权》(见《中文信息》1995年1期),还给《中文信息》主编李硕写了一封信,说“汉字编码一文不值”。李先生后来将我的这个意见发表了(见《中文信息》1994年第3期)。因为《专利法》第二十五条已规定“智力活动的规则和方法不能授予专利权”。作为编码方案,仅仅只是“智力活动的规则和方法” 陈爱文常常把想像当作事实,深陷于表形码能发大财这个泥坑而无法自拔。由于自己经营的失败,在北京与许多单位合作都没有成功,最后与恒通的合作又被中途作废,他如果能够及时总结经验教训,集中大家智慧,或许可以再作一次努力。此时的徐永光,已经悟得要推广表形码,非得大投资大宣传不可,正准备要与他合作。徐永光是温州人。原是团中央组织部长兼管中国青少年基金会。他办起了希望工程。这样的人才会动大手笔,创大事业。再加上他对陈爱文和表形码的了解和欣赏,双方合作必然顺手。1993年我在中央教育科学研究所立“汉字形码方案研究”的课题后,他支持了我10万元课题资金。我现在能得到这些成果,应该归功于他的支持。他原来手下的一个华青公司,曾与我们合作过。尽管我们与华青公司合作没有取得经济上的成功,他仍然相信表形码好,认为只有大投资,才有大收获。他的意见与我的研究完全一致,这是很难得的。“千军易得,一将难求”。如果这时他能撤回与张家港的合作,而放手让徐永光全权策划,也许是有希望的。 陈爱文仍在为理想而“生蛋” 我有一次去拜访赵红洲,他是全国科学学的创始人,是一个说话就会表露深刻见解的学者。可惜他英年早逝,享年只有56岁。他看了我发表于《教育研究》的文章后,认为我的研究已处于前科学阶段,还需要创出几个新概念使之系统化。现在,他的这些嘱咐,我都实现了。我写这几句话来表示我对他的悼念。赵说:“陈爱文是搞学术研究的人才,不应该做生意。他缺乏商人的气质。”这是一针见血。商人是锱铢必较,而他,一点都不会计较钱财,连口袋里有多少钱都不知道。生命对一个人来说,极其有限。每个人都有他的特长,如果发挥得好,人人可成专家。浪费生命最是可惜。他误编码为商品,想以它获利;我也曾以为这是一根救命稻草,很希望他成功。后来我渐渐发现想靠编码赚钱,已没有任何可能,就放弃幻想。他却仍深陷其中。我认为,五笔字型能够发财,有一个很复杂的因素,缺一不成。一是时机合适;二是性格坚毅;三是经营能力适应;四是人员配搭齐全。时机是最重要的条件,可陈爱文一个条件也不具备。他很固执,到现在还没有理解。 我的弟弟也是个思考者,曾有一段时间在巴黎住陈爱文家,对他的家庭状况和心理状态比较了解。他说:“表哥最好的时节,是在乐清河头当技术员,每月工资可抵5 个普通工人收入。由于经济宽裕,他总是喜欢帮助别人,以此为乐,从不计较回报。在巴黎自己没有收入,靠妻子挣钱养活,还老是大笔用钱。虽然夫妻感情好,妻子负担重了,长期相处,不免有时要发些脾气。表哥虽不介意。但一个大男人,经济上硬不起来,心理上压力是很重的,才会急于求取经济上的成功,其情可谅。”我觉得学术研究如果把经济利益放在首位,就可能劳而无功。现在我国学术界,在研究中急于谋取经济利益者不是少数,其实这是一条错道,其结果都不看好。举个例子:三位有名的教授带了一班研究生,接受“汉字部件规范”课题。几年后宣布出台。他们写了一篇名为《关于〈汉字部件规范〉的若干问题》,即对这个“规范”进行解释的文章。其中说:“什么叫部件拆分?把汉字拆分为部件,称为部件拆分。”这就闹了笑话。语言学教授不知道“部件拆分”四个字如何解释。而且这是作为语文方面的国家一级权力机构的“规范”而出台的。汉字拆分为部件的研究,首先必须研究汉字编码。因为,它是从编码研制而来的。不研究汉字编码,就马上研究“部件规范”,目的只是为课题经费,是没有根基的“跃进”,就会摔跟斗。学术研究不是做生意,不能把钱放在首位。为课题经费,搞一种自己陌生的或不适应的研究,不是治学的态度。这个问题也说明,以权力分配课题经费,容易使许多学者打歪主意,无意中糟蹋了自己和学术界的声誉,不值。 表哥生成是一个只动脑子不能做具体事务的人。1966年我正在青田县一个偏僻的小山村里靠车木维生,他找到了我,说自己要避免文革运动的麻烦。我在这个村子里由于经常替农民免费治病,群众关系好。农民听说我的亲戚来了,都对他十分关照。怕他住得厌烦,为他背来许多木料,特地做了一张车木架子,让他学车木度日子。有一次,他突然异想天开要养蜂,一位农民主动陪他到附近的村子去买来好几箱土蜂。山上的土蜂,采山上的百花之蜜。这种蜜像猪油一样白色,很好吃。蜂箱也需要人经常照顾的。可是他来个三不管。据说有一次他去取蜜,打开蜂箱一看,里面已经长满连丝虫,一只蜂也没有了。大家都笑他:“这个读书人净会闹笑话。” 陈爱文天作之合应该在北大当他的语言学教授。他从不讲究吃喝和衣着,从不计较个人享受。不管在北京推广表形码,或在上海做股票生意,个人生活都很清苦。因此,贫富对他遮无任何意义。语言文字的研究是他生命的本质,是他生命价值的全部。右派对他是意外的错误;乐清电器的成功,是错误之余的意外。以往的时代,曾造成多少错位和滑稽,那是时代的不幸。 去年他在上海,我去看望他。他告诉我已写好一本《英语读音学》,说自己想出了几个很简单的符号,使英文读音容易准确区分。我相信他的话。因为,我的表嫂英语很好,在温州办过多年的英语学习班且很出名。出国后,曾在法国教联合国官员们学中文。过去,我国许多语言学家一直宣传西方国家的进步快,是因为他们的文字与语言一致,只要懂得拼音,就能读书,文化普及快。听陈爱文一说,我才知道书本上的英语不像语言学家们所说的那么易学,“一看就能读”是骗骗外行人的。其目的,还是为了拼音化。据说萧伯纳曾出重奖要人拿出改进英文的方案,一直无人揭榜。问题也许并不是这样简单。如果是这样简单的话,陈爱文也可以领奖了。 我当然很希望他能领奖,在他的有生之年圆上一个好梦。 本文有潘亦孚、娄绍昆两先生参与修改,乔木先生为本文订正许多错处,在此表示感谢。 注:部件清单就是一个字符集所有汉字的部件,如同英文的字母表。 |